摘要:一名囚犯在监狱中服刑三十六载后,因无法忍受长时间的监禁压力而犯下杀人罪行,最终被判处死刑。这一事件引发了社会对于正义和法律的审视。正义必须得到伸张,罪犯必须受到应有的惩罚,以维护社会公正和法律权威。对于这起罪无可赦的杀人事件,必须坚决维护法律的公正和权威,确保类似事件不再发生。

本文目录导读:

一则关于“纸面服刑三十六载后再杀人被判死刑”的新闻引起了社会的广泛关注,这起案件不仅挑战了公众对于司法公正的信任度,更凸显了对于长期服刑人员心理状况与社会适应能力的深刻关切,本文将围绕这起案件展开分析,探讨其背后的法律、社会与人性问题。

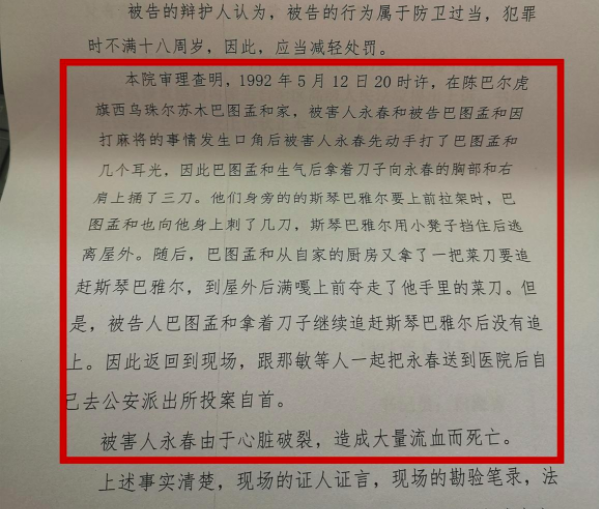

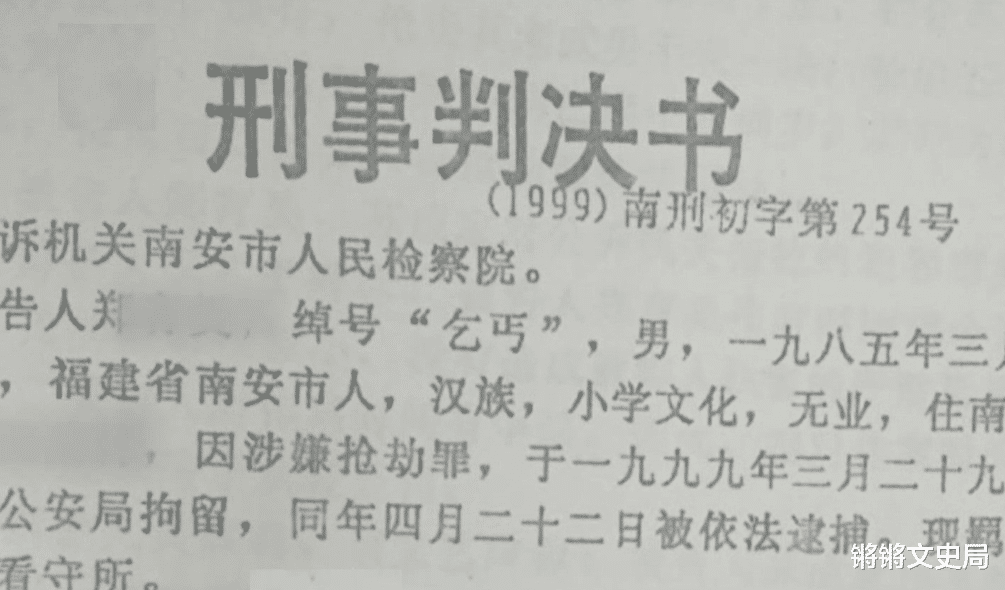

案件回顾

回顾这起案件,一名服刑人员因种种原因在监狱内服刑长达三十六载,期间经历了无数次的失望与希望,最终在出狱后因为种种原因再次犯下杀人罪,这一事件令人震惊,也引发了人们对于司法公正与刑罚执行效果的深刻反思。

法律解读

在法律层面,这起案件涉及到了刑法的基本原则以及刑罚执行的相关法律规定,对于长期服刑人员而言,尽管他们在服刑期间付出了巨大的努力与代价,但一旦出狱后犯下新的罪行,法律面前人人平等,他们同样需要承担相应的法律责任,关于死刑的适用问题,我国刑法对于死刑的适用有着严格的标准和程序要求,在这起案件中,罪犯因杀人行为被判死刑,体现了法律的公正与严肃性。

社会影响与心理分析

这起案件对社会产生了极大的影响,引发了人们对于长期服刑人员出狱后如何融入社会、如何避免再次犯罪等问题的思考,长期服刑人员在服刑期间可能会面临各种心理压力和困境,出狱后往往面临着家庭破碎、社会关系疏远等问题,这些因素可能导致他们难以适应社会生活,从而产生再次犯罪的风险,对于长期服刑人员的出狱后帮扶与心理干预显得尤为重要。

从心理角度分析,这起案件的罪犯可能存在一定程度的心理扭曲和报复心理,长期服刑过程中可能遭受的不公与歧视,以及出狱后的社会适应困难,都可能成为其再次犯罪的诱因,对于长期服刑人员的心理干预与辅导应当成为刑罚执行过程中的重要环节。

正义审视与人道关怀

在这起案件中,罪犯因杀人行为被判死刑,体现了法律的公正与严肃性,我们也需要关注到罪犯背后的生活困境和心理压力,正义与人性、法律与人道关怀之间的矛盾冲突在这起案件中得到了体现,对于长期服刑人员而言,他们在服刑期间已经付出了巨大的代价,出狱后如何帮助他们重新融入社会、避免再次犯罪成为了一个值得深思的问题。

完善刑罚执行制度与社会帮扶机制

针对这起案件所反映出的问题,我们应该从以下几个方面着手完善刑罚执行制度与社会帮扶机制:

1、加强刑罚执行过程中的心理干预与辅导,关注长期服刑人员的心理健康;

2、完善出狱人员的帮扶机制,帮助他们重新融入社会;

3、建立健全社会支持体系,为出狱人员提供必要的就业、教育等支持;

4、加大对犯罪人员的普法宣传力度,让他们认识到犯罪的严重后果;

5、完善相关法律制度,确保司法公正与刑罚执行的严肃性。

这起“纸面服刑三十六载后再杀人被判死刑”的案件引发了社会的广泛关注与思考,在追求法律公正的同时,我们也需要关注到罪犯背后的生活困境和心理压力,通过完善刑罚执行制度与社会帮扶机制,帮助长期服刑人员重新融入社会,降低再次犯罪的风险,我们也应该加强对公众的普法宣传,提高公众对于司法公正与刑罚执行的认识和理解。

粤ICP备19126298号

粤ICP备19126298号